Francesca Machiavello Narváez, Académica Administración en Ecoturismo, Universidad Andrés Bello

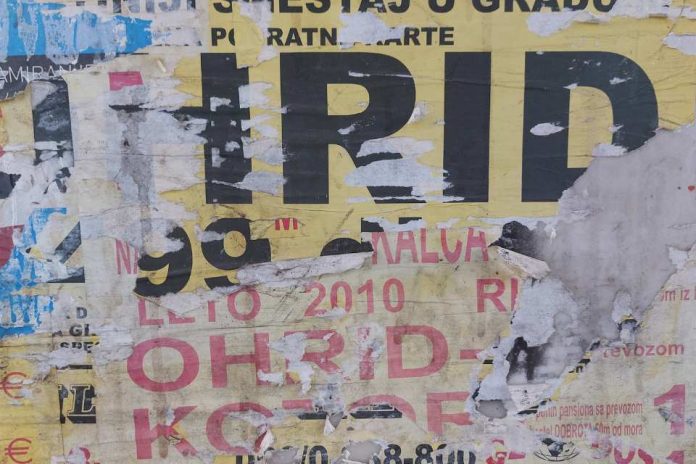

Caminar por cualquier calle de nuestras ciudades chilenas revela una realidad incómoda: muros, postes, paraderos y fachadas tapizados de afiches que, muchas veces, sobreviven años después de que su mensaje dejó de tener sentido. Desde anuncios de eventos privados hasta campañas informativas o promocionales, la publicidad se instala, pero casi nunca se retira. Esto no pasa solamente en las calles, sino que también ocurre dentro de cualquier establecimiento, como las universidades, por ejemplo.

Lo lógico sería pensar que quien pone un cartel asume la responsabilidad de retirarlo. Sin embargo, en la práctica eso no siempre ocurre. Y, al parecer, tampoco existe una regulación nacional clara que obligue a hacerlo de forma sistemática, aunque en Chile contamos con la Ley 21.473, que busca precisamente ordenar la publicidad visible desde calles, caminos y espacios públicos, estableciendo permisos, requisitos y sanciones. Aun así, su aplicación sigue siendo un desafío. En algunos municipios se suman ordenanzas sobre publicidad y propaganda, pero pocas veces se fiscalizan ni se imponen sanciones efectivas. Así, estos residuos visuales se convierten en parte del paisaje urbano, degradando espacios públicos y reforzando la idea de que “nadie cuida lo que es de todos”, una expresión clara de lo que en economía se conoce como la tragedia de los comunes: cuando algo es de todos, muchas veces termina siendo de nadie.

Esto refleja muy bien este concepto, cuando un recurso es compartido por todos, pero nadie tiene la responsabilidad individual de cuidarlo, termina, generalmente, sobreexplotado y deteriorado. El espacio público, en este caso, se convierte en un “muro común” donde todos pueden colgar sus mensajes sin pensar en quién retirará los restos después. Así, el beneficio es individual —publicitarse o difundir información—, pero el costo de limpiar y mantener el entorno recae en toda la comunidad.

Desde la perspectiva económica, esto se puede entender también como una externalidad negativa: una actividad que beneficia a quien instala la publicidad, pero que genera costos que terminan afectando a otros. El impacto visual y el gasto de limpieza muchas veces no son asumidos por quienes los provocan, y ese peso recae finalmente en toda la comunidad. Si no existe regulación ni fiscalización efectiva, este círculo se mantiene y la situación se vuelve difícil de revertir.

Este fenómeno también es un problema ambiental. Cada trozo de papel, plástico o lona abandonado contribuye a la contaminación física y visual de nuestras ciudades. Hablamos de residuos que, además, en muchos casos no se reciclan y se deterioran lentamente, arrastrados por el viento, la lluvia o simplemente ignorados por todos. No solamente ignorados, sino que muchas veces resultan molestos y poco informativos; uno ve letreros de actividades que pasaron hace más de un año y ahí siguen, sin aportar nada.

Ahora que se acercan nuevas campañas presidenciales, vale la pena detenerse a pensar en el tema de fondo: no se trata de un asunto político, sino de cómo se usa la publicidad para difundir mensajes en el espacio público. En medio del discurso de la sostenibilidad y del compromiso con el cuidado de nuestros entornos, seguimos permitiendo que las ciudades se conviertan en murales de basura visual. Curiosamente, la propaganda electoral suele estar mucho más regulada y “cuidada” por quienes la instalan, lo que demuestra que, cuando hay voluntad y reglas claras, sí es posible mantener cierto orden y hacerse responsables de lo que se deja atrás.

Tal vez es momento de exigir que cada actor —privado o público, grande o pequeño— se haga cargo de limpiar lo que instala, y que la ciudadanía también lo demande. La contaminación visual no es solo un problema estético, sino un reflejo de una cultura que normaliza ensuciar espacios compartidos sin consecuencia alguna. La limpieza de nuestras ciudades no depende solo de los municipios: por muchos esfuerzos que se hagan, nunca será suficiente si no existe responsabilidad individual y colectiva. Respetar la ciudad es respetar a quienes la habitan y comportarse como ciudadanos conscientes. Al final, una ciudad limpia no se construye solo con barrido y retiro, sino con respeto y corresponsabilidad.